Conferencia del profesor Jorge Gamboa en el Congreso de estudiantes de Historia organizado en la ciudad de Buga, Valle, en Noviembre de 2011, sobre el oficio del historiador y la relación de la historia con la antropología a partir de las investigaciones hechas sobre los muiscas del siglo XVI.

(Disponible para su descarga en Lecturas recomendadas).

Sobre

el oficio del historiador y el diálogo entre la antropología y la historia:

una

reflexión a partir del caso del estudio de los muiscas del siglo XVI.

Jorge Augusto Gamboa

Instituto Colombiano de

Antropología e Historia

Conferencia dictada en

el Encuentro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Buga, Colombia

Noviembre de 2011

Uno de los mayores avances que se dio en

el campo de la ciencia social a finales del siglo pasado fue el reconocimiento

casi unánime de que todas las disciplinas en que había sido dividida de forma

un poco artificial, en el fondo estaban hablando de lo mismo. Es decir, que no

debíamos seguir considerando que existía un conjunto de ciencias sociales, en

plural, sino que se trataba de un solo campo del saber, una sola “ciencia”. La

mayoría de los especialistas estará hoy en día de acuerdo con esto, aunque por

supuesto con sesgos y énfasis diferenciados. Las llamadas ciencias sociales o

humanas, se consolidaron y adquirieron su carta de ciudadanía en la segunda

mitad del siglo XIX, en un momento donde el pensamiento positivista dominaba

los ámbitos académicos. Fue un momento en que se le exigía a cualquier tipo de

saber cumplir con una serie de requisitos para poder ser aceptado dentro del

ámbito de las ciencias y por lo tanto ser reconocido como serio y verdadero. De

modo que si un saber quería ser admitido en este selecto grupo debía tener, por

ejemplo, un objeto propio, unos métodos de trabajo y unas teorías que lo

distinguieran de los demás. Poco a poco, cada disciplina se fue apoderando de

una parte del territorio de lo humano y construyó una identidad específica con

base en estos parámetros.

Esta situación es la que ha sido fuertemente

criticada en las últimas décadas y en buena medida se considera ya superada. En

sentido estricto, no hay ninguna diferencia entre el objeto de estudio de la

economía, por dar un ejemplo, y el de la sociología, o entre el de las ciencias

políticas, la lingüística o la semiótica. Y mucho menos entre la antropología y

la historia, que es en lo que se pretende profundizar un poco en este texto. Si

nos atenemos al nivel que podríamos llamar “ontológico”, es decir, al nivel de

lo que se llama en la tradición positivista el “objeto de estudio”, nuestros campos

de trabajo son realmente uno solo: la historia del ser humano en sociedad, en

su sentido más amplio posible. Esto incluye la relación del hombre con el mundo

natural que lo circunda, la relación de los seres humanos con sus semejantes en

grupos estructurados que se desarrollan a lo largo del tiempo y la relación del

ser humano consigo mismo. Es el estudio del hombre, hablando de nuevo en un

sentido muy amplio, que era lo que en la tradición de la filosofía se llamaba “antropología”.

De hecho, en mi caso, que tengo una formación disciplinar de pregrado en

antropología, preferiría que a nuestra actividad se le llamara así:

antropología, haciendo un homenaje a esta definición que data de la tradición

clásica, pero que también coincide con lo que los padres de esta disciplina

pretendieron en su momento, que fue considerarla

como “el estudio del hombre” o del ser humano en toda su complejidad. Ahí,

entonces, cabía todo lo que estoy señalando: el hombre como ser social y como

ser biológico, portador de algo muy especial y derivado de su intelecto: la

cultura.

Se sabe que esta pretensión también la

tuvieron las otras disciplinas de las llamadas ciencias sociales, algunas con

más ambición que otras. La sociología francesa, por ejemplo, con figuras como

Émile Durkheim, pretendió ser esa ciencia que estudiaba todo lo concerniente al

ser humano en sociedad a través del tiempo, tratando de establecer leyes

universales, del mismo modo que se creía en aquel entonces de forma equivocada

que operaban las ciencias naturales. En Inglaterra, a esto no se

le llamó sociología, sino antropología social, con unas pretensiones idénticas

y un énfasis en el desarrollo de modelos estructurales sincrónicos y

diacrónicos, bajo el amparo del funcionalismo. Inglaterra y en menor

medida Francia también, fue la cuna de otro saber que tuvo esta vocación total

o totalitaria desde el siglo XVIII: la llamada “economía política”, con grandes

pensadores como David Ricardo o Adam Smith. Y esto me recuerda

también que la crítica a esta disciplina, impulsada por los socialistas del

siglo XIX condujo a la creación por Marx y Engels del materialismo dialéctico,

otra tradición del pensamiento social que parte de la base de que no es

ontológicamente posible dividir el objeto de estudio que nos ocupa y que todo

lo humano debe ser estudiado como un todo estructurado, si queremos llegar a

comprenderlo.

Pero a pesar de estas pretensiones,

finalmente se impuso la idea de una fragmentación o una división del trabajo y

empezaron a desarrollarse métodos y teorías distintivos. Aquí es donde la idea

de una fragmentación del objeto ha encontrado mayores argumentos para

sobrevivir y se aprecia de forma más clara. Las ciencias sociales nacieron no

solamente tratando de establecer un objeto de estudio propio para cada una,

sino un conjunto de métodos de investigación. Y esto se llevó al extremo de que

aún hoy, seguimos asociando casi automáticamente ciertos métodos con ciertas

disciplinas, como su marca de identidad. Por ejemplo, el trabajo de archivo es

típico de los historiadores, la entrevista abierta es típica de psicólogos, las

encuestas de politólogos y sociólogos, el uso de métodos estadísticos es propio

de economistas, la investigación participante o etnográfica es propia de

antropólogos, etc. En cierto modo esto es bastante lógico. Cada objeto de

estudio, cada tema, exige una estrategia metodológica particular para ser

investigado y poco a poco esto se fue convirtiendo en un monopolio y un símbolo

de identidad de los que practicaban esa disciplina.

El siguiente paso, por supuesto, fue el

de la formulación de teorías. Teniendo su objeto y sus métodos propios, cada

disciplina empezó a desarrollar sus propias teorías, es decir, sus propias

elucubraciones, interpretaciones e hipótesis para tratar de explicar los

fenómenos que estudiaba. De este modo, ciertos planteamientos teóricos también

terminaron asociados con disciplinas particulares y con pensadores específicos.

De modo que llegamos a tener unas teorías psicológicas, unas teorías

sociológicas, unas teorías económicas, unas teorías políticas, unas teorías

antropológicas e incluso algunas teorías historiográficas. En resumen: para

objetos diferentes, entonces métodos y teorías diferentes. Pero todo esto desde

el comienzo venía siendo cuestionado y pronto el mismo desarrollo de la historia

mundial se encargaría de ponerlo de manifiesto. Las fronteras entre lo económico, lo político, lo

simbólico, lo cultural, lo histórico, lo psicológico, etc., que al principio

parecían fáciles de establecer, cada vez se revelaron más y más confusas. ¿Dónde

está por ejemplo la frontera entre el presente y el pasado, es decir entre lo

sociológico y lo histórico, o entre lo que es individual y lo que es colectivo,

o entre lo político, lo económico y lo religioso? Además, las fronteras entre

lo que se llamaba “civilizado” y lo que se consideraba “salvaje” empezó a

borrarse. Ya no era tan claro qué era la cultura de Occidente y qué era lo no

Occidental.

Veamos el caso de la relación entre la

antropología y algunas disciplinas afines, que es el que conozco mejor,

principalmente la historia. Hace algunas décadas, cuando alguien empezaba a

estudiar antropología tenía una idea bastante clara en la cabeza acerca de lo

que esto se trataba. Era básicamente un estudio de las comunidades indígenas

contemporáneas, su relación con la sociedad Occidental y algo de su desarrollo

en el pasado. Esta era una idea muy vaga, pero que resultaba bastante acertada

de lo que era el quehacer de los antropólogos en esos años. Sin embargo, hoy en

día el asunto es muy diferente y ya no se asocia a la antropología con el

estudio de sociedades no Occidentales, sino con minorías de todo tipo y con

estudios que se enfocan hacia lo cultural o simbólico. La antropología nació

entonces marcada por sus orígenes, como aquella ciencia que se ocupaba de las

sociedades más simples, menos complejas o menos desarrolladas, como quieran

decirlo, que se encontraban fuera de la influencia cultural de Occidente, pero

que estaban siendo incorporadas cada vez con más rapidez dentro de un sistema

mundial en expansión que pronto acabaría con ellas. Su objeto de estudio por

excelencia era este y sus métodos de trabajo los que se imponían para este

caso, es decir, la observación participante, la inmersión completa en una

realidad social, participando en todas las actividades de los sujetos. A este

método se le denominó etnografía y fue el sello distintivo de los antropólogos

o etnólogos, como se prefería llamarlos en alguna época.

Recordemos la distinción que hacía

Claude Lévi-Strauss, cuando decía que esta ciencia se desarrollaba en tres

niveles, que correspondían también a tres momentos de la investigación o tres

niveles de abstracción. Primero estaba la

etnografía, que era la labor de recolección de datos, mediante el uso de esta

técnica de trabajo. El típico etnógrafo era aquel que se iba durante largos

periodos a convivir con los nativos, dejando atrás su patria y sus costumbres,

acompañado por un diario de campo donde todas las noches anotaba sus

observaciones y tal vez ayudado por una cámara fotográfica o una grabadora. El

producto de su trabajo era una monografía, llamada también etnografía, que

debía ser una descripción fiel del grupo indígena y todos los componentes de su

cultura, entendida esta cultura como el conjunto de sus prácticas y creencias.

Luego venía el siguiente nivel. A este lo llamaba Lévi-Strauss, la etnología.

Era simplemente un estudio comparado. Si un investigador tomaba varias

monografías y las comparaba entre sí, podría hallar ciertas regularidades y

plantear algunas generalizaciones, pero con un alcance limitado, casi siempre

regional. Finalmente, el último nivel de abstracción, sería aquel en que los

investigadores, a partir de estos estudios comparados, se atrevían a lanzar

generalizaciones y construían teorías aplicables a todos los seres humanos. Era

el máximo nivel posible y a esto era a lo que se le llamaba propiamente

antropología. Por supuesto, Lévi-Strauss se veía a si mismo como un antropólogo

en le pleno sentido de la palabra y su teoría, el estructuralismo, pretendía

ser una teoría que analizaba la forma de operar

de todas las mentes humanas, sin importar si uno era francés o huitoto. Y así

como él, todos los grandes teóricos de la antropología pretendieron crear

interpretaciones universales que en síntesis pretendían dar una explicación a

la enorme diversidad de las sociedades humanas. En efecto, la antropología se

orientó decididamente desde sus inicios a tratar el problema de la variedad de

formas culturales en las cuales se ha desarrollado la experiencia humana y su

sello teórico distintivo fue una reflexión en torno a la cultura. De hecho, el

concepto de cultura, que hoy en día se entiende de forma muy general como una

estructura de símbolos, que le da sentido a la experiencia humana, que es

producto de la actividad humana pero al mismo tiempo la produce, ha sido el

principal campo de acción teórica de esta disciplina.

La historia o historiografía, como su

nombre ya lo insinúa, ha tenido desde el inicio una vocación un poco más

empírica y ha sido menos dada a las elucubraciones teóricas, aunque no han

faltado muchos intentos por crear una "teoría de la historia",

entre comillas. Además, su objeto de estudio ha sido definido como el pasado o

el desarrollo en el tiempo de las sociedades occidentales. De modo que la

historia como disciplina nació reivindicando para si un objeto de estudio que

también parecía claramente delimitado: el pasado de la sociedad europea y de

sus áreas de influencia por todo el mundo. También sus métodos fueron

precisados con cierta exactitud: los historiadores, se decía, trabajan con

fuentes, sobre todo escritas, y tratan de establecer hechos objetivos. Su labor

consiste en recolectar los datos, para establecer cómo se dieron los hechos más

importantes que dieron forma a nuestras sociedades. Rara vez los historiadores

se atrevían a teorizar y preferían dejarle esa tarea a los filósofos. Sin

embargo, hubo notables propuestas, fruto del diálogo con otras disciplinas y

del hecho de que la historia no podía quedarse atrás. Por ejemplo, la conocida

teoría de las estructuras sociales que se desarrollan en diferentes velocidades de

Fernand Braudel, con sus consideraciones sobre la larga, mediana o corta

duración, que se dio en el marco del diálogo intelectual entre los

historiadores franceses de la Escuela de los Anales y los antropólogos

estructuralistas.

Pero en realidad hay que reconocer que la mayor parte de lo que se consideran

teorías históricas o historiográficas son en realidad reflexiones desarrolladas

en el seno de otras disciplinas como la sociología, la economía, la filosofía,

la semiótica o la antropología, que han sido apropiadas por los historiadores.

Lo interesante para nosotros es que

realmente nada impide, desde el punto de vista epistemológico que las dos

tradiciones disciplinares se entrecrucen y un antropólogo haga historia o un

historiador antropología. Aclaro de nuevo que en el fondo creo que estas dos

cosas y el resto de las disciplinas son la misma cosa. Pero le tengo respeto a

las tradiciones académicas y debo reconocer que es bueno haber sido formado en

una de ellas. No creo mucho en las pretensiones que tienen ahora algunos

programas académicos de formar investigadores “interdisciplinarios”, entre

comillas, desde la cuna. Creo que el ser formado en una u otra disciplina le

permite a uno dominar algunas herramientas metodológicas y conceptuales con

cierta pericia, pero si de entrada pretendemos formar gente que lo sepa todo,

terminaremos formando “toderos” que saben un poco de todo y nada de nada. Pero

volvamos a la antropología y la historia y preguntémonos qué es lo que aporta

cada una de estas tradiciones disciplinares para el tipo de investigaciones que

yo realizo, que se han concentrado en el estudio de las sociedades indígenas

americanas en el momento del contacto con los europeos. En primer lugar, es un

“objeto de estudio”, si se me permite la expresión, ubicado en un pasado

relativamente remoto, con lo cual ya estamos en el terreno de la historia. Por

lo tanto necesitamos acudir a los métodos que nos permitan tener un acercamiento

a procesos sociales que han dejado una serie de huellas en el registro

documental. Se necesita entonces de una serie de métodos y técnicas como la

paleografía, típicamente usadas por los historiadores y también acudir a los

conocimientos por ellos elaborados sobre la Europa de esos siglos. Sin embargo,

se trata de un mundo totalmente diferente al nuestro y además poblado de

culturas exóticas, muy diversas. La misma sociedad europea de aquel entonces

era tan distinta de la actual que puede ser vista como otro mundo, como otra

cultura, frente a la cual estamos tan perplejos como el antropólogo frente a

los nativos. Por lo tanto, necesitamos también herramientas metodológicas y

conceptuales que nos permitan acercarnos y analizar culturas diferentes a las nuestras

y tratar de comprenderlas en sus propios términos. En otras palabras,

necesitamos acudir al método etnográfico. Pero entendiendo este método en un

sentido muy amplio. Como todos saben, el método etnográfico no es sinónimo de

observación participante, lo que evidentemente es imposible en este caso porque

no podemos viajar al pasado. Lo que realmente distingue al método etnográfico

es que su objetivo es realizar “descripciones densas”, como diría Clifford

Geertz, de la cultura. Es decir, pretendemos

averiguar cuál es el significado de costumbres y hechos sociales dentro del

contexto en que fueron producidos y tratar de hacer una especie de traducción

hacia el presente. Y para esto también se vale el uso de fuentes escritas muy remotas.

Lo que intentamos es realmente hacer una especie de etnografía del pasado,

valiéndonos de las fuentes que tradicionalmente han usado los historiadores.

Así es que interpreto yo la propuesta de hacer un estudio histórico de

sociedades indígenas o una antropología del pasado.

El periodo colonial es un laboratorio

perfecto para hacer este tipo de análisis y ahí es donde he encontrado la

utilidad de un enfoque como el que estoy comentando. Podemos actuar

simultáneamente como antropólogos y como historiadores, casi sin preocuparnos

por la etiqueta o por la tradición disciplinar de la que provengamos, con tal

de lograr una mejor comprensión de los fenómenos analizados. Creo que aquí se

vale todo y debemos acudir a todas las herramientas técnicas, metodológicas o

teóricas que puedan arrojar luz sobre los problemas que nos preocupan. De algún

modo, estar frente a otras épocas de nuestro propio desarrollo histórico es

como estar frente a otras culturas y por supuesto lo mismo se aplica para las

sociedades indígenas que los europeos encontraron en este continente. Tenemos

que manejar las técnicas más clásicas de recolección de datos en los archivos,

pero también ser sensibles a ciertas sutilezas que tal vez solamente una buena

formación en el análisis cultural puede brindar. Esa es la esencia del trabajo

etnográfico en archivos. Creo que los grandes avances que se han dado en las

últimas décadas en la comprensión de las sociedades indígenas americanas en el

momento de la Conquista vienen de esta conjunción de metodologías provenientes

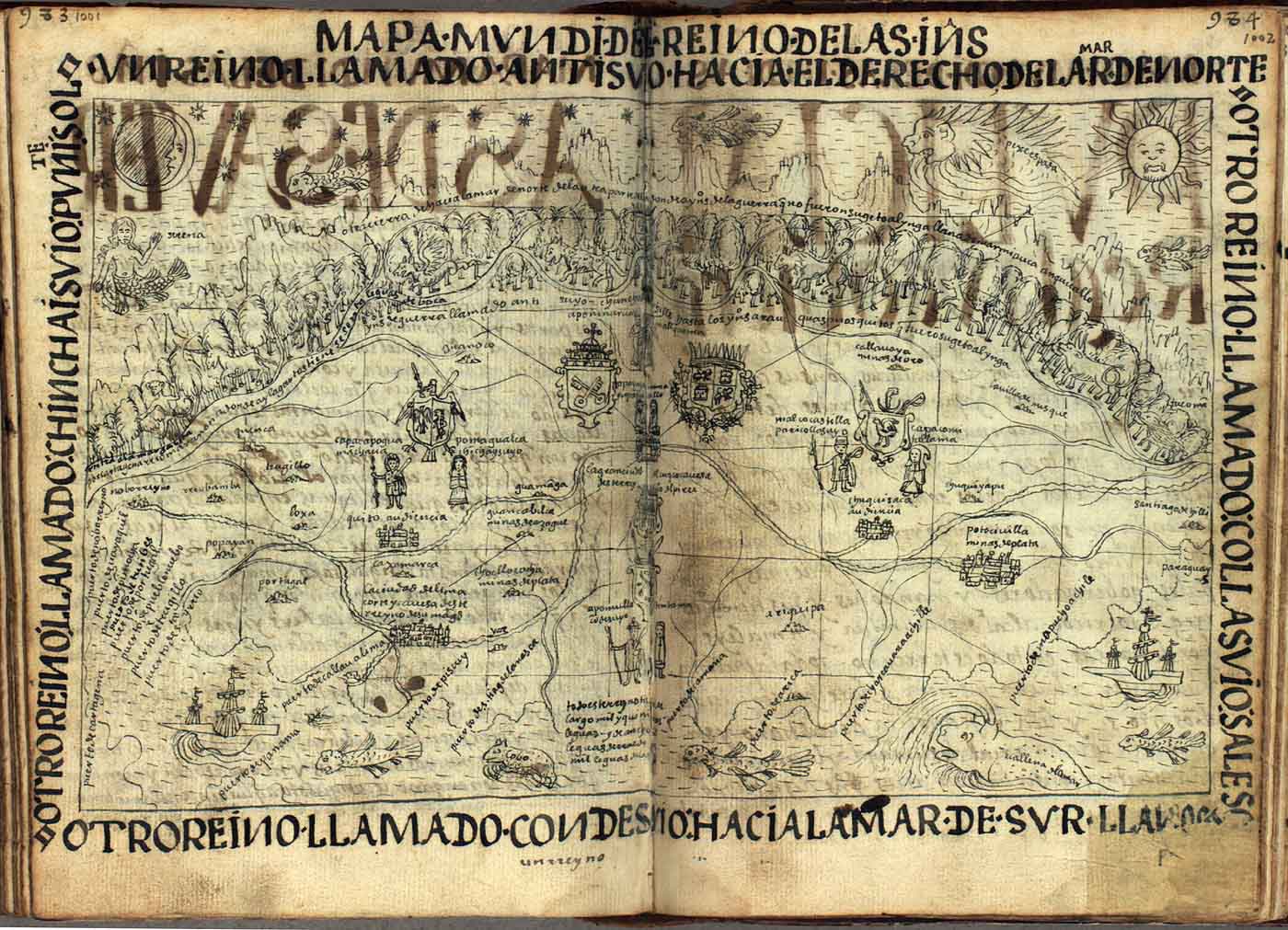

de tradiciones distintas. Por ejemplo, en el caso del Perú, los grandes aportes

para la comprensión del funcionamiento del imperio del Tawantinsuyu han sido

fruto de investigadores con un amplio conocimiento de los debates antropológicos

de su momento, pero que también se formaron como historiadores. Baste mencionar

a John Murra,

a Steve Stern

o a Karen Spalding, por dar solamente

algunos nombres. En México, el proceso ha sido similar. Por ejemplo los

trabajos de James Lockhart con los nahuas o aztecas,

los de Nancy Farriss o los de Mattew Restall con los mayas, han sido

fundamentales por su enfoque antropológico e histórico simultáneo. Todos estos

autores se mueven muy bien en ambas disciplinas, manejan los debates de cada

una de ellas y no se preocupan por las etiquetas. Sin embargo, debo lamentar

que en el caso nuestro no ha pasado lo mismo. Por supuesto, hay algunas

excepciones, pero en general mi percepción es que en Colombia no ha habido un

diálogo fructífero entre antropólogos e historiadores. Por un lado, se han

desarrollado tradiciones historiográficas de corte muy empirista, poco

sensibles a las diferencias culturales y poco enteradas de los debates en este

sentido, que se han limitado a la recolección de datos y a unas

interpretaciones bastante esquemáticas. Por otro lado, se han desarrollado

tradiciones que se interesan por lo cultural y los debates antropológicos, pero

que se han ido al otro extremo, es decir, que han despreciado la tarea de

recolección de datos empíricos, dedicándose a construir modelos teóricos de

vanguardia, pero con muy poco fundamento en las fuentes.

Voy a detenerme un poco más en el caso

de los estudios sobre los grupos indígenas que los españoles denominaron

genéricamente muiscas, en el altiplano cundiboyacense durante el siglo XVI, que

es el que mejor conozco. Desde ese entonces, los historiadores o cronistas de

la época intentaron comprender con qué tipo de sociedades se estaban

enfrentando y acudieron a las herramientas conceptuales de que disponían para

hacerlo. Los cronistas por supuesto aún no eran ni historiadores ni

antropólogos en el sentido actual de esas palabras, pero de hecho actuaron como

tales en muchos momentos. Por ejemplo, en el tema de la organización política,

trataron de asimilar las estructuras de autoridad tradicional con los reinos

europeos que conocían y con el sistema de vasallaje. Sin embargo fueron

conscientes de que no se trataba exactamente de lo mismo. Luego, en el siglo

XIX, los primeros historiadores de la naciente república acudieron a modelos

tomados de lo que se llamaba en aquel entonces el “despotismo oriental” y pensaron

que los muiscas se asemejaban a lo que los orientalistas describían para el

caso de China o de la India. Es decir, sátrapas o mandarines casi omnipotentes,

con cortes fastuosas, que habitaban en palacios como los de las Mil y Una

Noches, rodeados de bellas doncellas. Después, al comenzar el

siglo XX se impuso una interpretación tomada de la sociología funcionalista y

se habló de grandes imperios o estados que habían caído bajo el empuje de los

conquistadores. En la primera mitad del siglo XX también se sintió de manera

fuerte la influencia del socialismo que llegó a nuestro país y hubo

interpretaciones de tipo marxista que identificaron a los muiscas con

comunidades primitivas o estados tributarios. Pero la gran revolución

teórica en el estudio de los muiscas se vivió a finales de la década de 1970 y

comienzos de los ochentas cuando investigadores con formación antropológica

como Eduardo Londoño y Carl Langebaek aplicaron a los muiscas

el modelo del Estado redistributivo que John Murra había propuesto para el

Estado inca del Perú o Tawantinsuyu. Hoy en día este modelo sigue siendo

aceptado por la mayoría de los investigadores. Luego, en años más recientes,

han llegado los debates de los llamados estudios subalternos y la crítica

poscolonial, que en mi humilde opinión no han aportado gran cosa al

conocimiento de los muiscas.

Cuando inicié mis estudios sobre este

tema hace algunos años, la interpretación que prevalecía era la del Estado

redistributivo tomada de la etnohistoria andina. Como buen antropólogo, en un

comienzo creí a pie juntillas que los muiscas encajaban muy bien en lo que

Murra planteaba para el Perú. Sin embargo, al empezar a estudiar la

documentación disponible y algunos estudios sobre otros grupos indígenas

americanos, sobre todo los que habitaron en México, empecé a preguntarme si los

muiscas no habrían desarrollado su propio tipo de organización socio política,

en lugar de ser una simple copia del Perú. A medida que avanzaba en la

investigación, me surgían más dudas y me empezó a parecer que el modelo de

Estado redistributivo andino no encajaba muy bien con la nueva información que

iba descubriendo.

Quise darle entonces a mi trabajo un

enfoque bastante comparativo. Como les

decía, creo que esta es una de las ventajas de haber sido formado como

antropólogo, ya que uno se acostumbra a que no es suficiente mirar una cultura

o un caso y se pretende tener una mirada más amplia sobre los fenómenos. Pero

también quise darle a mi investigación un rigor empírico que solamente un

juicioso trabajo historiográfico podría brindarme. Acudí entonces a las

reflexiones sobre organizaciones políticas no occidentales, es decir a lo que

llaman algunos antropología política, y amplié mi rango de comparación hacia

otras partes de América, como Mesoamérica, que había sido descuidada por los

investigadores nacionales que tendían a privilegiar las comparaciones con el

Perú, tal vez por la cercanía geográfica y por los enormes avances que se

habían dado en las décadas anteriores en ese campo. Pero lo interesante es que

en México estaba sucediendo algo similar. Investigadores como Nancy Farriss o

James Lockhart estaban analizando las estructuras de autoridad indígena usando

incluso documentos producidos por los mismos indígenas en su propia lengua, lo

cual cambiaba mucho el panorama de las investigaciones. Por eso traté de

dirigir mi mirada hacia allá y aprender de lo que estaban haciendo estos

investigadores.

Sin embargo, la masa documental de que

se disponía era algo precaria. Los investigadores de nuestro país habían usado

fundamentalmente a los cronistas y eso era muy problemático. Eran relatos

escritos de segunda y tercera mano, varios de ellos muchos años después de los

hechos que narraban y con visiones muy sesgadas. Por lo tanto lo mejor era

buscar las fuentes primarias, los documentos de archivo, que son relativamente

abundantes y que curiosamente muy pocos han revisado de manera juiciosa. Es

curioso que habiendo tal cantidad de fuentes hayan sido relativamente pocos los

que las hayan estudiado. El Archivo General de la Nación y los archivos locales

como el de Tunja o los de los pueblos del altiplano están llenos de papeles

viejos que esperan por sus investigadores. No es este el espacio para analizar

por qué existe esta falta de interés, pero me atrevería a dar algunas pistas.

En primer lugar, las modas académicas y las preocupaciones de los

investigadores están más orientadas al presente. Un tema como este se ve como

una curiosidad, pero se piensa que nada tiene que decirnos sobre los problemas

del presente. Los muiscas no son tan populares ni han sido tampoco la base de

la identidad nacional, como lo fueron los incas del Perú o los nahuas de

México. Se cree que son menos interesantes porque dejaron pocos vestigios

materiales que puedan ser convertidos en sitios turísticos, como las ruinas de

esas grandes civilizaciones. Y también, aunque parezca increíble, influye el

hecho de que los estudiantes piensan que leer documentos del siglo XVI es muy

complicado y le huyen a estos temas. Para hacer sus tesis y monografías

prefieren basarse en fuentes impresas, para no tener que esforzarse demasiado.

Los que se atreven a tratar temas coloniales procuran no ir más atrás del siglo

XVIII, para no tener que aprender paleografía. Con tristeza he visto como la

formación en esta técnica o en otras cosas que se ven difíciles como los

métodos matemáticos, han ido desapareciendo de los planes de estudios de las

nuevas carreras de historia y antropología para dar paso a temas más light, con

nombres más atractivos para los estudiantes.

Pero volvamos a las fuentes. Aunque

decía que son abundantes, de todos modos hay algunos vacíos importantes. Los

primeros conquistadores del altiplano llegaron hacia 1537, pero en Colombia no

tenemos documentos anteriores a 1550. Ese año hubo un incendio en la casa del

escribano de Santafé que destruyó toda la documentación anterior. De modo que

la información sobre los 13 primeros años, los más interesantes, se encuentra

toda en el Archivo General de Indias de Sevilla y son pocos los que la han

consultado, con notables excepciones como Juan Friede, que hizo excelentes

aportes. De este modo, comprendí

rápidamente que si quería decir algo nuevo debían trabajar con esa

documentación y complementarla con lo que se encuentra en Colombia. Al comenzar

el análisis de esos documentos, empecé a notar algo muy interesante y fue que

las descripciones que hacían los primeros conquistadores, apoyaban un modelo de

organización política muy distinto al andino y más parecido al de los nahuas

del centro de México o al de los mayas de Yucatán en el siglo XVI. James

Lockhart llama a esto un modelo “modular celular” y otro investigador mexicano,

Pedro Carrasco, lo llama un modelo de organización política segmentaria con

territorios entreverados. Es decir, se trata de

unidades políticas autónomas e independientes, sin límites fijos, que sometían

a otras unidades que actuaban como células y que podían estar mezcladas en diversos

territorios. Estas unidades eran altamente inestables, debido a su

autosuficiencia y armaban alianzas de diversas configuraciones que podían

romperse en cualquier momento. Esto, entre otras cosas, explica la forma como

actuaron al enfrentar la conquista española y la forma relativamente fácil en

que los europeos lograron establecer nuevas alianzas a su favor.

El estudio de los documentos de Sevilla

y los de los archivos locales, a partir de la aplicación de un método que no

dudo en calificar de etnográfico reveló muchas cosas interesantes que aún están

en proceso de ser procesadas e incluso aceptadas dentro de la academia. Para

sintetizar estos hallazgos, puedo decir hoy en día que nunca existió una sola

étnia llamada muisca, sino que se trató de un conjunto de grupos con una gran

variedad lingüística y cultural, que los españoles metieron dentro del mismo

saco y llamaron genéricamente de esta manera. De modo que cuando hablo de

“muiscas” debo hacer esta salvedad. Hoy en día utilizo este término más como

una referencia geográfica que como una referencia cultural o étnica. Sin

embargo, es posible que todos estos grupos tuvieran algunos rasgos comunes o

similares, dada su cercanía geográfica y el hecho de que habitaban entornos

naturales muy similares. También es innegable que las lenguas que hablaban

pertenecían todas a la gran familia lingüística chibcha.

Por otro lado, no existía una unidad

política. Durante años se nos ha enseñado que existieron dos grandes caciques o

señores: el zipa de Bogotá y el zaque de Hunza o Tunja. Pero esto no es así. En

esos lugares efectivamente había dos caciques poderosos, pero ellos no eran los

únicos ni dominaban todo el altiplano. El zipa de Bogotá solamente tenía

control sobre lo que hoy en día es el pueblo de Funza y algunos otros

asentamientos aledaños. Pero cerca de él había otras entidades políticas y

caciques poderosos de su mismo rango como el de Guatavita, el de Ubaté, el de

Ubaque o el de Fusagasugá. Todos independientes y no sometidos a este

personaje. Y al norte del altiplano, junto al cacique de Tunja, que por cierto

no recibía el nombre de “zaque” (y este fue otro hallazgo puntual), estaban los

caciques de Sogamoso, Duitama o Chicamocha. Es decir, en lugar de dos grandes

jefes que dominaban todo el altiplano, como lo contaron los cronistas, había

una gran cantidad de entidades políticas autónomas, organizadas bajo el

principio modular-celular ya comentado.

Podría extenderme comentando los

hallazgos que se hicieron al aplicar la metodología que les he comentado, pero

no es esa mi intención. Solamente quiero señalar

que un tema como este del que estoy hablando se presta muy bien para servir de

ejemplo de una aplicación muy productiva de dos tradiciones académicas y de sus

métodos distintivos. De nuevo insisto en que sin una formación como antropólogo

tal vez no habría sido sensible a ciertos temas y detalles que me permitieron

hacer una nueva lectura de los datos, pero igualmente, sin una buena formación

en las técnicas y métodos de la historiografía se puede caer en la construcción

de modelos teóricos sin mucho fundamento empírico que pueden conducir a simples

elucubraciones.

Finalmente quisiera concluir señalando

en qué estado se encuentra, a mi modo de ver, el estudio sobre las sociedades

indígenas en el momento de la conquista en nuestro país, haciendo referencia

por supuesto al caso específico de los muiscas que les he comentado. Creo que a

pesar de los enormes avances recientes en estos campos aún seguimos manteniendo

un atraso bastante grande con respecto a lo que se hace en otros países. La

explicación tiene que ver con lo mismo que comentaba hace algunos instantes.

Por todas las razones que expliqué, los grupos indígenas que habitaron nuestro

territorio en el momento de la conquista no son objeto de mayor interés por

parte de los investigadores. Nos limitamos a repetir modelos elaborados hace

muchos años y creemos que ya todo está dicho. Pero eso no es así. Basta con

comparar el dinamismo que estos temas tienen en países como México o Perú para

darnos cuenta de lo lejos que aún estamos de ellos.

En nuestro medio también sigue siendo

predominante el enfoque del Estado redistributivo tomado de la etnohistoria

andina. Los estudios comparativos no han pasado de ahí y ha sido difícil

convencer a los investigadores que deben mirar mucho más allá. Por otro lado,

sigue predominando en los círculos académicos e incluso en el público en

general, una mirada basada en la Leyenda Negra, una visión un poco

catastrofista y lastimera de lo que sucedió en el momento de la conquista, que

le niega a los indígenas su calidad de agentes de este proceso. A lo más que se

llega es a ver todo lo que hicieron los indígenas como una muestra de

“resistencia”, entre comillas, como si ellos no hubieran sido protagonistas de

los hechos y no sólo víctimas de los mismos. Lo que llama Mattew Restall, el

mito de la gran catástrofe apocalíptica de la conquista sigue siendo el marco

de interpretación preferido por muchos especialistas, a pesar de todos los

avances que se han dado en este tema, que muestran que necesitamos una visión

más matizada.

Pero otros males también nos aquejan.

Por ejemplo, en los últimos años ha hecho carrera la idea de que se debe

privilegiar la reflexión teórica sobre la recolección de datos o empirismo.

Dicho de esta manera creo que es una buena idea, pero esto ha llevado a que esa

construcción de modelos teóricos se privilegie y uno ve a muchos estudiantes

hoy en día tratando de armar marcos teóricos en el aire y no ponen un pie en

los archivos. De hecho, como les comentaba, los planes académicos que se han

ido creando en los últimos años han despreciado esa parte del trabajo

historiográfico. Es increíble ver que hay estudiantes que llevan más de la

mitad de su carrera y no conocen un archivo e incluso ya muchos se están

graduando sin haber visto jamás una clase de paleografía. El archivo ha

empezado a verse como algo que no le compete a las nuevas generaciones de

investigadores, que andan en el Topos

Uranus de la teoría y no se ensucian con la investigación de base. Ahí

también creo que debemos aprender mucho de la vieja escuela de antropología. No

es posible hacer un buen estudio sin haber hecho trabajo de campo y el trabajo

de campo del historiador, por lo menos de los que trabajan el periodo del cual

les he hablado, es el archivo. Hay que aprender paleografía, hay que

familiarizarse con el castellano antiguo, hay que tener el gusto por los

papeles viejos, la paciencia de un monje benedictino y saber emocionarse con

cada pequeño hallazgo. Es lo que la historiadora francesa Arlette Farge llama

la atracción del archivo, pero que desgraciadamente veo que cada vez se va perdiendo. Quiero concluir esta

conferencia entonces, haciendo un llamado a las nuevas generaciones aquí

presentes a que vuelvan a los archivos y espero que esta charla los anime a

hacerlo.